今回はガニ沢左岸尾根を登り、人形山東尾根を下りました。

ガニ沢左岸尾根はタワ尾根の1340m圏をてっぺんにして上半分は南に下り、下半分は南西に下って日原川とガニ沢という沢の出合に落ち込んでいる尾根です。上半分はかつて登ったノケ岩尾根と重複しています。

人形山東尾根はタワ尾根の人形山から東にずんずん下って小川谷に没している尾根です。下部で小川谷上段歩道、下段歩道を横切って小川谷林道に降ります。

※「標高」は省略しています。

ガニ沢左岸尾根、人形山東尾根

(1/2)

| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]東日原バス停→林道日原線→(30分)ガニ沢のカツラ→ガニ沢出合→林道孫惣谷線→(50分)日原雲取道→ガニ沢→(45分)ガニ沢左岸尾根→(1時間10分)ノケ岩尾根に合流→(1時間)タワ尾根1340m圏→(5分)金袋山→(25分)人形山→人形山東尾根→(1時間20分)林道小川谷線→(40分)[GOAL]東日原バス停→JR青梅線奥多摩駅 (6時間45分) |

| ■歩いた日 | 2025年10月28日(火) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■JR青梅線奥多摩駅→[START]東日原バス停→林道日原線→(30分)ガニ沢のカツラ→ガニ沢出合→林道孫惣谷線→(50分)日原雲取道→ガニ沢→(45分)ガニ沢左岸尾根→(1時間10分)ノケ岩尾根に合流→(1時間)タワ尾根1340m圏

ガニ沢左岸尾根は日原川とガニ沢出合から取付くことができればバッチグーなんですが、ダメなら孫惣谷林道から日原雲取道をたどってガニ沢を渡り、ガニ沢左岸尾根に取付く腹づもりで出発です。

結局、日原川を渡れず、ガニ沢出合からの取付は断念しました。石飛びのポイントは見つからず、釣りや沢登りの人ならなんでもない流れだと思うんですが、気温は低いし、透き通った水は「めっちゃ冷たいぞー」とざーざー流れていました。

ガニ沢尾根の前半は植林に囲まれた急登がつづいたんですか、ノケ岩尾根と合流した後半はブナやミズナラの雑木が覆い、緑の葉っぱと黄葉のはじまりの葉っぱがジグソーパズルみたいに組み合わさって、「ふへー」ってへんな感嘆の声が漏れたのでした。

おはようございます。奥多摩駅前からバスに乗り、鍾乳洞バス停で降りました。平日なので東日原より先の中日原、鍾乳洞までの運行です。

おはようございます。奥多摩駅前からバスに乗り、鍾乳洞バス停で降りました。平日なので東日原より先の中日原、鍾乳洞までの運行です。バスが転回するのは小川谷橋を渡って

左の日原林道の入口です。バスと入れ替わりに林道を進みます。

左の日原林道の入口です。バスと入れ替わりに林道を進みます。 水道施設横の階段は日原雲取道への入口になっています。

水道施設横の階段は日原雲取道への入口になっています。 伊勢橋で日原川の右岸に渡ります。

伊勢橋で日原川の右岸に渡ります。 日原川の対岸にそびえるノケ岩。以下、『日原を繞る山と谷』(真鍋健一 朋文堂 昭和17 国立国会図書館デジタルコレクション)の159ページからの引用です。

日原川の対岸にそびえるノケ岩。以下、『日原を繞る山と谷』(真鍋健一 朋文堂 昭和17 国立国会図書館デジタルコレクション)の159ページからの引用です。(著者は小川谷を遡上しています)上に出ると直ぐ左岸から、ガニ澤が急な落差で可愛いゝ廊下で出合つて來る。この邊の左岸に、石灰岩が絶壁をなした大露出をした處を、『ノケ岩』と稱し、又此の邊の地名ともなつてゐる。その岩崖の一ケ所には世に秘められた小さな鍾乳洞のある事は、知る人も餘りない。豊富なタケノコ狀鍾乳石も見られて、貴重な千古からの自然の營みの結晶を見得て、唯感嘆するのみである。

ガニ澤からは右岸の河原をゆくと、左岸から大きな廊下で、孫惣谷が岩骨荒涼たる伏流を合して來る。

このノケ岩を下端にしてタワ尾根までせり上がっているのがノケ岩尾根で、これから登るガニ沢左岸尾根と1100m圏で合流します。

日原林道の「ガニ沢のカツラ」の案内にしたがって日原川に降ります。ガニ沢出合はすぐ近くのはずです。

日原林道の「ガニ沢のカツラ」の案内にしたがって日原川に降ります。ガニ沢出合はすぐ近くのはずです。 ガニ沢のカツラのそばに立つのは初めてです。大きいです。

ガニ沢のカツラのそばに立つのは初めてです。大きいです。 カツラの対岸にガニ沢が見えました。水の流れはありません。

カツラの対岸にガニ沢が見えました。水の流れはありません。 めざすガニ沢左岸尾根の下端です。そこそこデンジャラスな雰囲気ですが、なんとか取付けそうな気もします。けれども日原川を渡れません。下端からの取付は断念。

めざすガニ沢左岸尾根の下端です。そこそこデンジャラスな雰囲気ですが、なんとか取付けそうな気もします。けれども日原川を渡れません。下端からの取付は断念。 日原林道に上がって先に進んですぐ、孫惣谷(まごそだに まぐそだに)林道への橋を渡ります。

日原林道に上がって先に進んですぐ、孫惣谷(まごそだに まぐそだに)林道への橋を渡ります。 4つめのヘアピンカーブから小尾根に取付き、日原雲取道を探します。石積の前でザックを降ろし、杖を引っ張り出します。寒かったので手ぬぐいと軍手は装着済みです。

4つめのヘアピンカーブから小尾根に取付き、日原雲取道を探します。石積の前でザックを降ろし、杖を引っ張り出します。寒かったので手ぬぐいと軍手は装着済みです。 小尾根の踏み跡をたどり始めてすぐ、右手に小屋が見えたので立ち寄ってみました。ガニ沢の切り立った崖の上に建っています。現役ではなさげ。ひょっとしてガニ沢を渡れるんじゃないかと小屋前の踏み跡を進んでみたんですが、ただの崖で立ち往生。小屋の裏から

小尾根の踏み跡をたどり始めてすぐ、右手に小屋が見えたので立ち寄ってみました。ガニ沢の切り立った崖の上に建っています。現役ではなさげ。ひょっとしてガニ沢を渡れるんじゃないかと小屋前の踏み跡を進んでみたんですが、ただの崖で立ち往生。小屋の裏から 這い上がってきて

這い上がってきて 日原雲取道に違いない、しっかりした道に立ちました。ガニ沢に向かって歩きます。

日原雲取道に違いない、しっかりした道に立ちました。ガニ沢に向かって歩きます。 路肩がのっぺりした危ういトラバース(山腹水平移動)がつづいたり

路肩がのっぺりした危ういトラバース(山腹水平移動)がつづいたり 古そうな石積が残ったしっかりしたトラバースになったりします。

古そうな石積が残ったしっかりしたトラバースになったりします。 ガニ沢の水の音が聞こえてくると前方にガニ沢を渡る水色の太い鋼管が見えました。奥多摩工業株式会社が天祖山で採掘した石灰石を奥多摩駅近くの氷川工場までえんえんと運ぶ輸送路のようです。

ガニ沢の水の音が聞こえてくると前方にガニ沢を渡る水色の太い鋼管が見えました。奥多摩工業株式会社が天祖山で採掘した石灰石を奥多摩駅近くの氷川工場までえんえんと運ぶ輸送路のようです。 道はガニ沢に向かって急降下します。

道はガニ沢に向かって急降下します。 ガニ沢に立ちました。ちなみに鋼管の下にはメンテナンス用の通路が設置されているんですが、通路の入口にはガッチリと施錠されていました。はて、日原雲取道のつづきはどこでしょう。

ガニ沢に立ちました。ちなみに鋼管の下にはメンテナンス用の通路が設置されているんですが、通路の入口にはガッチリと施錠されていました。はて、日原雲取道のつづきはどこでしょう。 対岸を眺めると赤テープの先のキッツい勾配の土壁に張られたトラロープが見えました。

対岸を眺めると赤テープの先のキッツい勾配の土壁に張られたトラロープが見えました。 望遠で撮影。ロープはあるにしても足場は劣悪そうだし、万が一、落ちたときのダメージは大きそう。

望遠で撮影。ロープはあるにしても足場は劣悪そうだし、万が一、落ちたときのダメージは大きそう。 上流に目を向けます。薄っすらとくの字の踏み跡が見えます。のっぺりした踏み跡ですが、こちらは落ちてもあまり大事にならなそうです。くの字に取付くことにしました。

上流に目を向けます。薄っすらとくの字の踏み跡が見えます。のっぺりした踏み跡ですが、こちらは落ちてもあまり大事にならなそうです。くの字に取付くことにしました。 ガニ沢の上流。出合に水は見えませんでしたが、ここではそこそこの水流があります。

ガニ沢の上流。出合に水は見えませんでしたが、ここではそこそこの水流があります。 くの字を登ってきました。

くの字を登ってきました。 鋼管を越えると

鋼管を越えると 危なっかしい日原雲取道のつづきです。

危なっかしい日原雲取道のつづきです。 トラロープを見下ろしながら過ぎます。

トラロープを見下ろしながら過ぎます。 陽だまりのマムシを過ぎます。

陽だまりのマムシを過ぎます。 小尾根をいくつか越えて植林帯に入ると

小尾根をいくつか越えて植林帯に入ると めざすガニ沢左岸尾根です。

めざすガニ沢左岸尾根です。 ガニ沢左岸尾根の下方。ぐぐぐーと下っていくとあのガニ沢出合です。

ガニ沢左岸尾根の下方。ぐぐぐーと下っていくとあのガニ沢出合です。 日原雲取道はノケ岩尾根に向かってつづきます。

日原雲取道はノケ岩尾根に向かってつづきます。 「どうぞ、こちらへ」みたいに開いている扉からガニ沢左岸尾根に取付きます。

「どうぞ、こちらへ」みたいに開いている扉からガニ沢左岸尾根に取付きます。 しっかりした踏み跡を登っていくと次の扉です。「お待ちしていました」みたいに開いています。

しっかりした踏み跡を登っていくと次の扉です。「お待ちしていました」みたいに開いています。 かなりの急勾配を登ってきて

かなりの急勾配を登ってきて 植林に囲まれた急登がつづきます。

植林に囲まれた急登がつづきます。 880m圏で作業道を横切ると右手に金網フェンスが迫ってきました。金網の向こうは明るく照らされています。「あっちを歩きたいなあ」と思いながらふと右手を見下ろすと

880m圏で作業道を横切ると右手に金網フェンスが迫ってきました。金網の向こうは明るく照らされています。「あっちを歩きたいなあ」と思いながらふと右手を見下ろすと 扉が見えます。引き返して

扉が見えます。引き返して ぱかーんと開いた扉をくぐります。もう、金網フェンスの中なのか外なのかわかりません。ちなみに金網フェンスには鉄条網が通っています。不用意につかまないのが吉。

ぱかーんと開いた扉をくぐります。もう、金網フェンスの中なのか外なのかわかりません。ちなみに金網フェンスには鉄条網が通っています。不用意につかまないのが吉。 明るいですが急登はそのままです。

明るいですが急登はそのままです。 920m圏で左手の金網フェンスがトラバースしていきました。

920m圏で左手の金網フェンスがトラバースしていきました。 リンドウを通過します。

リンドウを通過します。 道中。紅葉の始まりです。

道中。紅葉の始まりです。 すんごい急登は

すんごい急登は 970m圏で落ち着いたんですが、行く手に大きなもっこりが見えます。

970m圏で落ち着いたんですが、行く手に大きなもっこりが見えます。 もっこりは大岩でした。金網フェンスは大岩の形をなぞるように律儀に巻いていきます。

もっこりは大岩でした。金網フェンスは大岩の形をなぞるように律儀に巻いていきます。 大岩と金網フェンスの間の急勾配を登ってきて

大岩と金網フェンスの間の急勾配を登ってきて 大岩を越えます。

大岩を越えます。 右手の木間にノケ岩尾根が見えてきました。

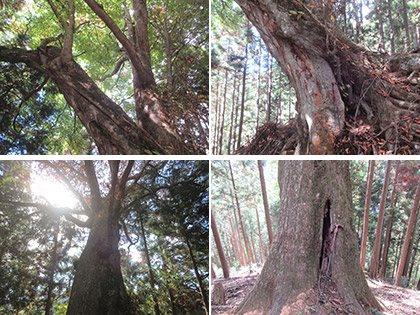

右手の木間にノケ岩尾根が見えてきました。 大きな木を通過します。

大きな木を通過します。 第四の扉はちょっとしか開いていません。落ち葉で扉の下が埋まっています。ぐーっと上のほうを押し広げてすり抜けました。

第四の扉はちょっとしか開いていません。落ち葉で扉の下が埋まっています。ぐーっと上のほうを押し広げてすり抜けました。 1100m圏で右から登ってきたノケ岩尾根と合流です。

1100m圏で右から登ってきたノケ岩尾根と合流です。 合流点には倒壊した小屋、その横に

合流点には倒壊した小屋、その横に でっかい木が立っています。ちょっと休憩。

でっかい木が立っています。ちょっと休憩。 先に進むといきなり謎の空き地に出ました。草一本生えていません。かつてノケ岩尾根を歩いたときも横断? 縦断? して驚いたことを思い出しました。不思議な空間です。

先に進むといきなり謎の空き地に出ました。草一本生えていません。かつてノケ岩尾根を歩いたときも横断? 縦断? して驚いたことを思い出しました。不思議な空間です。 尾根右下のキツい傾斜を歩くようになったんですが扉に助けられました。くぐって尾根上へ。1230mあたりです。

尾根右下のキツい傾斜を歩くようになったんですが扉に助けられました。くぐって尾根上へ。1230mあたりです。 とても美しい尾根です。

とても美しい尾根です。 紅葉のはじまった木々を背後に「イェーイ!」みたいな大木。

紅葉のはじまった木々を背後に「イェーイ!」みたいな大木。 疲れが癒やされるおだやかな尾根歩きです。

疲れが癒やされるおだやかな尾根歩きです。 1290m圏でしっかりした道を横断します。

1290m圏でしっかりした道を横断します。 尾根はたらーんと広がり、左から登ってきた尾根と合流し、右に

尾根はたらーんと広がり、左から登ってきた尾根と合流し、右に ぐーっと曲がってタワ尾根につづいています。

ぐーっと曲がってタワ尾根につづいています。 タワ尾根の稜線です。

タワ尾根の稜線です。 登ってきて

登ってきて 1340m圏でタワ尾根に立ちました。これにてガニ沢左岸尾根はおしまいです。

1340m圏でタワ尾根に立ちました。これにてガニ沢左岸尾根はおしまいです。次は人形山東尾根を下ります。まずは紅葉のはじまったタワ尾根を人形山まで歩きます。

ガニ沢左岸尾根をタワ尾根の1340m圏まで登った映像です。