今回は鉢焼場尾根(はちやきばおね? ニジュウタキ尾根)、ヨモギ尾根を登りました。鉢焼場尾根は後山川(うしろやまかわ)と塩沢(しおさわ)という谷沢の出合から奥後山(おくうしろやま)のピークまで、ヨモギ尾根は奥後山から雲取山(くもとりやま)の南にあるヨモギノ頭までの尾根です。

『奥多摩 : それを繞る山と渓と』(田島勝太郎 著 山と渓谷社 刊 昭和10[1935] )の67ページの地図や『山と高原地図 奥多摩(2012年版)』、『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版 以下『詳細図』)を参考にして鉢焼場尾根とヨモギ尾根の名称と区分を決めました。

このあたりの山域はわたくしの脚力では日帰りの尾根歩きはかなりむずかしいものがあります。日帰りではこれまで登り尾根を登り、七ツ石尾根を下ったくらいです。1泊2日なら2日目に長大な二軒小屋尾根(にけんごやおね)を下ったことがあります。

最寄り駅の始発に乗るとどうしても日帰りはむずかしいんですが、今回、2021年3月のダイヤ変更のスキを突きました。隣駅まで歩いて電車に乗るという秘策で時間の壁をうがったのでした。この作戦では40分の早起きと駅までの歩きが20分増の負担があるものの、現地(林道後山線)の到着時刻は90分ほども早くなります。とっても素敵な作戦です。

まっ、そんなことはともかく、前日に近所のドラッグストアで買った草餅を携えて未明の道路を隣駅へと出発したのです。

鉢焼場尾根、ヨモギ尾根

(1/2)

| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]鴨沢西バス停→(20分)後山林道への道路→後山林道→(1時間10分)塩沢橋→塩沢林道→登山道→鉢焼場尾根(ニジュウタキ尾根)→(2時間30分)奥後山→ヨモギ尾根→(1時間30分)ヨモギノ頭→奥多摩小屋→石尾根→(25分)ブナ坂→巻道→(30分)鴨沢への登山道→(1時間35分)[GOAL]鴨沢バス停→JR青梅線奥多摩駅 (8時間) |

| ■歩いた日 | 2021年5月15日(土) |

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■JR青梅線奥多摩駅→JR青梅線奥多摩駅→[START]鴨沢西バス停→(20分)後山林道への道路→後山林道→(1時間10分)塩沢橋→塩沢林道→登山道→鉢焼場尾根(ニジュウタキ尾根)→(2時間30分)奥後山

鉢焼場尾根(ニジュウタキ尾根)は登山道が尾根に乗った地点からできるだけ忠実に尾根上を歩いてみました。きつい急登があったりもしたんですが、植林帯を抜けて見上げると葉っぱは葉っぱそのものが発光しているみたいに輝いていました。

おはようございます。奥多摩駅から乗車したハイカーたちはポツリポツリの降りていき、鴨沢バス停でドッと降り、終点の鴨沢西バス停まで乗っていたのはわたくし一人でした。首にタオルを巻き、軍手をポケットに突っ込んで出発です。

おはようございます。奥多摩駅から乗車したハイカーたちはポツリポツリの降りていき、鴨沢バス停でドッと降り、終点の鴨沢西バス停まで乗っていたのはわたくし一人でした。首にタオルを巻き、軍手をポケットに突っ込んで出発です。 揺すると雨粒が落ちてきそうな曇り空です。正面奥にかつて何度か歩いた天平尾根(でんでいろおね)が見えています。所畑(ところばた)バス停を通過し、

揺すると雨粒が落ちてきそうな曇り空です。正面奥にかつて何度か歩いた天平尾根(でんでいろおね)が見えています。所畑(ところばた)バス停を通過し、 お祭洞門をくぐり、

お祭洞門をくぐり、 お祭バス停を通過すると

お祭バス停を通過すると 右手に林道後山線への入口が見えてきます。「全面通行止」の看板が立っていました。坂道を登ってすぐの道標には「雲取山・飛龍山登山口 三条の湯へ10km 徒歩約3時間」と書かれています。

右手に林道後山線への入口が見えてきます。「全面通行止」の看板が立っていました。坂道を登ってすぐの道標には「雲取山・飛龍山登山口 三条の湯へ10km 徒歩約3時間」と書かれています。 緩やかに登っていきますが、しばらく緩やかに下ったりもするとても穏やかな林道です。

緩やかに登っていきますが、しばらく緩やかに下ったりもするとても穏やかな林道です。 滝を通過したり、

滝を通過したり、 土砂崩れを通過したり、

土砂崩れを通過したり、 間伐地を通過したり、

間伐地を通過したり、 石垣の上の祠を通過します。

石垣の上の祠を通過します。 片倉谷(かたくらだに)に架かる橋が見えてきました。

片倉谷(かたくらだに)に架かる橋が見えてきました。 橋のたもとから林道後山線です。

橋のたもとから林道後山線です。 橋を渡り、ゲートを抜けます。

橋を渡り、ゲートを抜けます。 振り返って七ツ石尾根の下端です。

振り返って七ツ石尾根の下端です。 新緑。

新緑。 新片倉橋(しんかたくらばし)と大きな砂防ダムを通過します。

新片倉橋(しんかたくらばし)と大きな砂防ダムを通過します。 対岸にはかつて数々の死闘を繰り広げた天平尾根の枝尾根が見えます。道なき道をトラバースし。あの激しい崩落地を激しく高巻いたりもしました。(南山坂沢左岸尾根、アサガラ窪左岸尾根 釜ノ沢尾根 シンベイキ尾根 スンナワ沢左岸尾根)

対岸にはかつて数々の死闘を繰り広げた天平尾根の枝尾根が見えます。道なき道をトラバースし。あの激しい崩落地を激しく高巻いたりもしました。(南山坂沢左岸尾根、アサガラ窪左岸尾根 釜ノ沢尾根 シンベイキ尾根 スンナワ沢左岸尾根) 黒滝橋(くろたきはし)で後山川の右岸に渡ります。

黒滝橋(くろたきはし)で後山川の右岸に渡ります。 後山川の流れ。

後山川の流れ。 後山川の流れ。

後山川の流れ。 後山橋で左岸に渡ります。

後山橋で左岸に渡ります。 後山橋を渡ってすぐ左にはっきりした踏み跡があったんで入ってみると、後山川に突き出た大岩に石の祠が建っていました。

後山橋を渡ってすぐ左にはっきりした踏み跡があったんで入ってみると、後山川に突き出た大岩に石の祠が建っていました。 塩沢橋(しおさわはし)に到着です。

塩沢橋(しおさわはし)に到着です。 橋を渡ってすぐ右折すると林道塩沢線です。

橋を渡ってすぐ右折すると林道塩沢線です。 目指す鉢焼場尾根、ヨモギ尾根へは林道塩沢線を進みます。

目指す鉢焼場尾根、ヨモギ尾根へは林道塩沢線を進みます。 林道後山線は三条の湯へと続きます。鉢焼場尾根の下端もあっちの方角ですが崖記号でガッツリ守られているので取付は『詳細図』に従うことにします。ザックを降ろし、ペットボトルに詰めてきたほうじ茶を飲んでちょっと休みます。

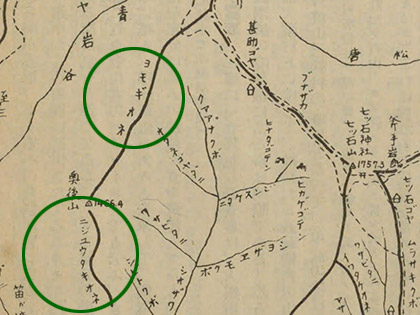

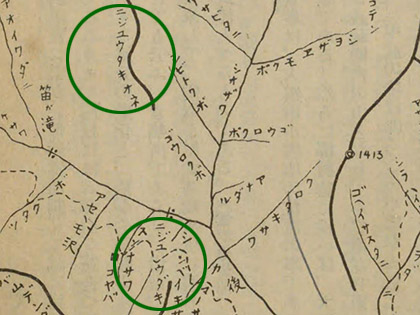

林道後山線は三条の湯へと続きます。鉢焼場尾根の下端もあっちの方角ですが崖記号でガッツリ守られているので取付は『詳細図』に従うことにします。ザックを降ろし、ペットボトルに詰めてきたほうじ茶を飲んでちょっと休みます。 『奥多摩 : それを繞る山と渓と』(前出 国立国会図書館蔵 )の地図に記載されたニジュウタキオネとヨモギオネ。

『奥多摩 : それを繞る山と渓と』(前出 国立国会図書館蔵 )の地図に記載されたニジュウタキオネとヨモギオネ。 鉢焼場尾根の名前の由来も謎ですがニジュウタキオネの名前の由来も謎、と思っていたら後山川の対岸にニジュウダキという谷沢がありました。そういえば、思い出せませんがどこかの尾根も対岸の谷沢の名前が付いていたような。鉢焼場尾根のほうは「塩沢の水で山土を練ってこのあたりで鉢を焼いていた」なんていう文献はないのでしょうか。

鉢焼場尾根の名前の由来も謎ですがニジュウタキオネの名前の由来も謎、と思っていたら後山川の対岸にニジュウダキという谷沢がありました。そういえば、思い出せませんがどこかの尾根も対岸の谷沢の名前が付いていたような。鉢焼場尾根のほうは「塩沢の水で山土を練ってこのあたりで鉢を焼いていた」なんていう文献はないのでしょうか。 出発します。林道塩沢線です。

出発します。林道塩沢線です。 どうやら正面の階段が取付のようです。

どうやら正面の階段が取付のようです。 「奥後山を経て雲取山方面(ヨモギ尾根から奥多摩小屋)」。階段の上に道標が立っていました。

「奥後山を経て雲取山方面(ヨモギ尾根から奥多摩小屋)」。階段の上に道標が立っていました。 くの字くの字で山腹を登っていきます。

くの字くの字で山腹を登っていきます。 今回のルートで進路をいちばん悩んだのがここです。通せん坊のある道は「奥後山 雲取山」の道標が割れて地面に置かれています。右は「巡視道」。「奥後山 雲取山」方向は不都合があるので「巡視道」で回避してね、ということでしょうか。けれども「巡視道」に進んでしまうと鉢焼場尾根は遠くなってしまいます。うーむ、「まっ、ダメなら引き返す」という平凡な結論に落ち着き、通せん坊をまたいだのでした。

今回のルートで進路をいちばん悩んだのがここです。通せん坊のある道は「奥後山 雲取山」の道標が割れて地面に置かれています。右は「巡視道」。「奥後山 雲取山」方向は不都合があるので「巡視道」で回避してね、ということでしょうか。けれども「巡視道」に進んでしまうと鉢焼場尾根は遠くなってしまいます。うーむ、「まっ、ダメなら引き返す」という平凡な結論に落ち着き、通せん坊をまたいだのでした。 通せん坊の意味はこれでしょうか。道の間際まで崩れています。慎重に通過します。

通せん坊の意味はこれでしょうか。道の間際まで崩れています。慎重に通過します。 炭焼窯跡を通過します。「まさか、これは鉢を焼いた跡?」「違うでしょ」と脳内問答がありました。

炭焼窯跡を通過します。「まさか、これは鉢を焼いた跡?」「違うでしょ」と脳内問答がありました。 くの字の桟道を渡ります。

くの字の桟道を渡ります。 枝尾根を一つか二つ乗り越して、あれが目指す鉢焼場尾根です。

枝尾根を一つか二つ乗り越して、あれが目指す鉢焼場尾根です。 鉢焼場尾根に乗ります。

鉢焼場尾根に乗ります。 下端方向。そこそこ厳重な通せん坊です。

下端方向。そこそこ厳重な通せん坊です。 振り向いていよいよ鉢焼場尾根を登ります。

振り向いていよいよ鉢焼場尾根を登ります。 すぐにツガの大木にぶつかります。

すぐにツガの大木にぶつかります。 ツガの向こうで道には桟道が架かり、左に巻いていきます。

ツガの向こうで道には桟道が架かり、左に巻いていきます。 正面の尾根を登ります。

正面の尾根を登ります。 登ってきて

登ってきて 登ります。地形図どおりの急登です。

登ります。地形図どおりの急登です。 990m圏で勾配は緩むんですが、

990m圏で勾配は緩むんですが、 すぐに枝打ち地帯の急登になりました。

すぐに枝打ち地帯の急登になりました。 1070mあたりで枝打ち地帯を抜けました。振り返っての撮影。

1070mあたりで枝打ち地帯を抜けました。振り返っての撮影。 振り返っての撮影。鉢焼場尾根は大きな木がたくさん倒れていました。

振り返っての撮影。鉢焼場尾根は大きな木がたくさん倒れていました。 そこそこ短いコンパスを駆使して乗り越えていきます。

そこそこ短いコンパスを駆使して乗り越えていきます。 獣の巣穴を急いで通過します。

獣の巣穴を急いで通過します。 右手の景色。

右手の景色。 岩混じりの尾根になりました。岩プラス急登です。

岩混じりの尾根になりました。岩プラス急登です。 登ってきて

登ってきて 登ります。

登ります。 気温は低めですが額に汗がにじみます。軍手の甲でぬぐいながら登ります。

気温は低めですが額に汗がにじみます。軍手の甲でぬぐいながら登ります。 登ってくると

登ってくると 道にぶつかりました。1210mあたりです。

道にぶつかりました。1210mあたりです。 しっかりした道が左から右へと登っていきます。

しっかりした道が左から右へと登っていきます。 ほうじ茶を飲みながらちょっと休憩。

ほうじ茶を飲みながらちょっと休憩。 歩き始めてすぐに右から登ってくる尾根と合流します。

歩き始めてすぐに右から登ってくる尾根と合流します。 左にグーッと曲がって進みます。

左にグーッと曲がって進みます。 右からの尾根に道がついていました。道は尾根を乗り越して左へ。

右からの尾根に道がついていました。道は尾根を乗り越して左へ。 尾根上を辿ります。

尾根上を辿ります。 薄日が差しました。

薄日が差しました。 また道を横断します。

また道を横断します。 1410m圏。左から登ってきた尾根に背を向けて林班界標を撮影。通過します。

1410m圏。左から登ってきた尾根に背を向けて林班界標を撮影。通過します。 尾根の左手。

尾根の左手。 尾根の右手。うっすらと見えているのは七ツ石尾根です。

尾根の右手。うっすらと見えているのは七ツ石尾根です。 尾根上の道はしっかり踏まれた道になりました。いつの間にか『詳細図』の道と合流していたようです。

尾根上の道はしっかり踏まれた道になりました。いつの間にか『詳細図』の道と合流していたようです。 奥後山の山頂に到着。終盤は序盤と打って変わりとてもなだらかな尾根歩きでした。これにて鉢焼場尾根はおしまいです。

奥後山の山頂に到着。終盤は序盤と打って変わりとてもなだらかな尾根歩きでした。これにて鉢焼場尾根はおしまいです。 奥後山の山頂から北方向。

奥後山の山頂から北方向。 東方向。

東方向。 南方向。

南方向。 西方向。うーむ、こんな眺望です。

西方向。うーむ、こんな眺望です。 奥後山には三等三角点があるはずです。山頂をウロウロと探したんですが見つかりません。山名板も見つかりません。ちょっと戻ってポコリとしたピークに来てみると発見! 三角点の標石が埋まっていました。正面奥が山頂です。奥後山の標高は1466.40m、基準点名はズバリ奥後山。

奥後山には三等三角点があるはずです。山頂をウロウロと探したんですが見つかりません。山名板も見つかりません。ちょっと戻ってポコリとしたピークに来てみると発見! 三角点の標石が埋まっていました。正面奥が山頂です。奥後山の標高は1466.40m、基準点名はズバリ奥後山。