2019年10月の台風19号で日原街道が崩落。長らく運休していた奥多摩駅から東日原・鍾乳洞方面へのバスが再開通して数日後、「奥多摩のトップガン」Mさんからメールが届きました。

「トラロープ沿いに斜降し谷に降り、谷を登り、ガレと大岩の境を登ると左に旧登山道です」

ほとんど財宝のありかが書かれた暗号文ですが、これは小川谷林道の先の登山道(小川谷左岸道・仮)に関するルート案内です。

その日Mさんは小川谷林道の終点から三又(みまた、みつまた)へ向かい、道を削り、トラロープを張り、台風で痛んだ道を修復しながらようやく三又に到着。そしてMさんは「なんと三又橋が流されました」と驚きのメールを送る光景を目の当たりにするのです。

ということでわたくしは緊急事態宣言解除後の初めての山行は小川谷左岸道を歩き三又に行くことに決めました。ただ、ここに尾根歩きを絡めるとすると、前半に尾根歩きを入れないと後半にバテてツラいことになりそうです。そこで孫惣谷林道(まごそだにりんどう)からオロセ尾根を登り、タワ尾根を乗り越して材木小屋尾根(ざいもくごやおね)を下って小川谷上段歩道へ。上段歩道から四間小屋尾根(しけんごやおね)へ。四間小屋尾根を下って小川谷下段歩道をちょっと歩いて三又へ。三又から小川谷左岸道から小川谷林道を歩くという行程にしました。いずれも初めてではなくそこそこ馴染みのある道です。久々の尾根歩きにしてはちょっとキツめだけど、まー何とかなるでしょう、と出発したのでした。

オロセ尾根、材木小屋尾根、小川谷上段歩道、四間小屋尾根、小川谷左岸道

(1/2)

| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]東日原バス停→八丁橋→(1時間10分)オロセ尾根取り付き→オロセ尾根→(1時間40分)篶坂ノ丸→材木小屋尾根→(40分)小川谷上段歩道→(1時間10分)四間小屋尾根→(30分)小川谷下段歩道→(5分)三又→小川谷左岸道→(40分)小川谷林道終点→小川谷林道→(1時間40分)[GOAL]東日原バス停→JR青梅線奥多摩駅 |

| ■歩いた日 | 2020年6月7日(日) |

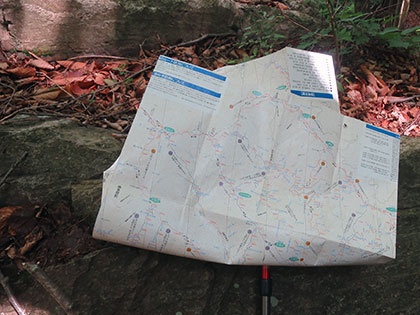

※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。

■JR青梅線奥多摩駅→[START]東日原バス停→八丁橋→(1時間10分)オロセ尾根取り付き→オロセ尾根→(1時間40分)篶坂ノ丸→材木小屋尾根→(40分)小川谷上段歩道→(1時間10分)四間小屋尾根→(30分)小川谷下段歩道

コース上に台風の被害はこれといってありませんでした。オロセ尾根の第1ステージは植林帯のくの字くの字、第2ステージは自然林のテキトー歩き。材木小屋尾根の下りは分岐がややこしい。上段歩道の西側でちょっと道を外してみたらかなり過酷なトラバースになっちゃいました。

おはようございます。久々の奥多摩です。出かける前にきょうの天気予報を調べると、昨夜の予報に比べて夜の雨記号は消えたけれど昼間の晴れ記号が減るという微妙な変化のなか、奥多摩駅は小雨が降っていました。なんでやねん! 駅前の東日原行きバス停には10数人が並んでいたんですが、川乗橋バス停からの川苔山への登山は橋の崩落で強めの自粛要請が山岳救助隊(多分)から出ているとの添乗員の説明があり、ほとんどの人が列から離れていきました。

おはようございます。久々の奥多摩です。出かける前にきょうの天気予報を調べると、昨夜の予報に比べて夜の雨記号は消えたけれど昼間の晴れ記号が減るという微妙な変化のなか、奥多摩駅は小雨が降っていました。なんでやねん! 駅前の東日原行きバス停には10数人が並んでいたんですが、川乗橋バス停からの川苔山への登山は橋の崩落で強めの自粛要請が山岳救助隊(多分)から出ているとの添乗員の説明があり、ほとんどの人が列から離れていきました。

結局、バスに乗ったのはわたくし含めて2人だけ。新車のにおいがする定員29名の小さなバスは発車しました。

結局、バスに乗ったのはわたくし含めて2人だけ。新車のにおいがする定員29名の小さなバスは発車しました。

日原街道の崩落場所は大沢バス停と白妙橋バス停の間でした。

日原街道の崩落場所は大沢バス停と白妙橋バス停の間でした。

復旧工事が行われている区間は交互通行です。崩落地をゆっくり進みます。

復旧工事が行われている区間は交互通行です。崩落地をゆっくり進みます。

大沢バス停で1人下車しました。終点の東日原バス停で降車したのはわたくしのみ。これまで経験のないことです。8時ちょっと前にバス停を出発。

大沢バス停で1人下車しました。終点の東日原バス停で降車したのはわたくしのみ。これまで経験のないことです。8時ちょっと前にバス停を出発。

稲村岩尾根(いなむらいわおね)方面へ向かう日原川への下り口を通過。「通行しないでください」とか「通行止」と書かれたポスターが並んでいます。

稲村岩尾根(いなむらいわおね)方面へ向かう日原川への下り口を通過。「通行しないでください」とか「通行止」と書かれたポスターが並んでいます。

小川谷橋(おがわだにばし)を渡って左へ。林道日原線を歩きます。

小川谷橋(おがわだにばし)を渡って左へ。林道日原線を歩きます。

日原川対岸の崩落。

日原川対岸の崩落。

伊勢橋(いせはし)を渡ります。

伊勢橋(いせはし)を渡ります。

ガニ沢出合いのカツラ(中央)を見下ろしながら通過します。

ガニ沢出合いのカツラ(中央)を見下ろしながら通過します。

八丁橋(はっちょうばし)手前の広場(駐車場?)に到着。登山でしょうか釣りでしょうか、何台もの車が停まっていました。

八丁橋(はっちょうばし)手前の広場(駐車場?)に到着。登山でしょうか釣りでしょうか、何台もの車が停まっていました。

八丁橋は渡らず、手前のこの橋を渡り、林道孫惣谷線(りんどうまごそだにせん)に進みます。

八丁橋は渡らず、手前のこの橋を渡り、林道孫惣谷線(りんどうまごそだにせん)に進みます。 林道からの眺め。

林道からの眺め。

バス停から約1時間10分、オロセ尾根の取り付きに到着です。

バス停から約1時間10分、オロセ尾根の取り付きに到着です。

杖やら軍手をザックから出して、と思ったんですが、準備は東日原バス停で終わっていました。これまでほとんどは取り付きでこまごました準備していたんですが、久々の尾根歩きでなんだか調子というかリズム(同じか)が狂っています。水を飲んで出発です。

杖やら軍手をザックから出して、と思ったんですが、準備は東日原バス停で終わっていました。これまでほとんどは取り付きでこまごました準備していたんですが、久々の尾根歩きでなんだか調子というかリズム(同じか)が狂っています。水を飲んで出発です。

オロセ尾根の第1ステージ、植林帯のくの字くの字が続きます。

オロセ尾根の第1ステージ、植林帯のくの字くの字が続きます。

皮を剥がれた大きな木。顔を近づけると鮮烈な木の香りがしました。スギだと思います。

皮を剥がれた大きな木。顔を近づけると鮮烈な木の香りがしました。スギだと思います。

花。

花。

道は左に伸びていますが尾根筋を登ります。右の木にテープがグルグル巻かれています。

道は左に伸びていますが尾根筋を登ります。右の木にテープがグルグル巻かれています。

登ってきて、

登ってきて、

またくの字くの字を登ります。

またくの字くの字を登ります。

自然林の尾根に乗りました。ここから第2ステージです。ずっと新緑に包まれて歩きます。

自然林の尾根に乗りました。ここから第2ステージです。ずっと新緑に包まれて歩きます。

道はあちらに続いていますが、

道はあちらに続いていますが、

尾根上を歩きます。1140m圏です。

尾根上を歩きます。1140m圏です。

道を横断したり道を歩いたりしながら高度を上げます。

道を横断したり道を歩いたりしながら高度を上げます。

右の古い大きな切り株は見覚えがあります。ここから完全に作業道を離れて尾根を歩きます。

右の古い大きな切り株は見覚えがあります。ここから完全に作業道を離れて尾根を歩きます。

すぐ近くの木に読めないかまぼこ板みたいのものが結ばれていました。

すぐ近くの木に読めないかまぼこ板みたいのものが結ばれていました。

薄ピンクのカエル。

薄ピンクのカエル。

登ってきて、

登ってきて、

登ります。

登ります。

下りだとこちらに下らず左に進みそう。128m圏。

下りだとこちらに下らず左に進みそう。128m圏。

フジみたいな花が散らばっていたんですが、本体は見つけられず。

フジみたいな花が散らばっていたんですが、本体は見つけられず。

登ってきて、

登ってきて、

大きなミズナラに出くわします。

大きなミズナラに出くわします。

ここは尾根筋がはっきりしませんが、テキトーに高みを目指します。

ここは尾根筋がはっきりしませんが、テキトーに高みを目指します。

登ってくると、

登ってくると、

小川のせせらぎもレンゲの花もないけれど、アグネス・チャンが居眠りしていてもおかしくない草原みたいな場所に出ました。

小川のせせらぎもレンゲの花もないけれど、アグネス・チャンが居眠りしていてもおかしくない草原みたいな場所に出ました。

タワ尾根が見えてきました。

タワ尾根が見えてきました。

あちらから登ってきました。

あちらから登ってきました。

タワ尾根の上に水道局の石標が埋められていました。ウトウの頭の方へ少し歩くと、

タワ尾根の上に水道局の石標が埋められていました。ウトウの頭の方へ少し歩くと、

篶坂ノ丸(すずさかのまる 1456m)の山名板が2つあります。これにてオロセ尾根はおしまいとします。

篶坂ノ丸(すずさかのまる 1456m)の山名板が2つあります。これにてオロセ尾根はおしまいとします。

下る材木小屋尾根はあの向こうに見えています。

下る材木小屋尾根はあの向こうに見えています。

材木小屋尾根です。篶坂ノ丸あたりからタワ尾根を斜降して尾根に乗りました。

材木小屋尾根です。篶坂ノ丸あたりからタワ尾根を斜降して尾根に乗りました。

タワ尾根を見上げたところ。

タワ尾根を見上げたところ。

これはブナでしょうか。尾根の真ん中に大木がドンと立っていました。

これはブナでしょうか。尾根の真ん中に大木がドンと立っていました。

下ります。ウヒー、とか声が出そうなくらい爽快です。

下ります。ウヒー、とか声が出そうなくらい爽快です。

ただ、こんなふうに地形がちょっと複雑な場所もあって気が抜けません。

ただ、こんなふうに地形がちょっと複雑な場所もあって気が抜けません。

ここで尾根が分岐しています。

ここで尾根が分岐しています。

わたくしが目指すのはこちらの左です。

わたくしが目指すのはこちらの左です。

こんなところを歩き、

こんなところを歩き、

この写真でははっきりわかりませんが、また分岐です。わたくしが目指すのは左です。

この写真でははっきりわかりませんが、また分岐です。わたくしが目指すのは左です。

ウヒー。

ウヒー。セミ(ハルゼミでしょうか)の声も聞こえます。

左手はお椀のようにくぼんでいます。

左手はお椀のようにくぼんでいます。

少し進み、くぼみの向こうに移動します。

少し進み、くぼみの向こうに移動します。

もう一つ向こうの尾根に移ります。

もう一つ向こうの尾根に移ります。

下ります。

下ります。

赤テープがぶら下がっていました。先程からズーッとヘリコプターの音が聞こえています。機体は見えませんが、小川谷の対岸でホバリングしているようです。

赤テープがぶら下がっていました。先程からズーッとヘリコプターの音が聞こえています。機体は見えませんが、小川谷の対岸でホバリングしているようです。

裏向きに倒れた林班界標をひっくり返すと、

裏向きに倒れた林班界標をひっくり返すと、

「24 | 25」。材木小屋尾根を下り、小川谷上段歩道にぶつかりました。標高はおおよそ1185mです。

「24 | 25」。材木小屋尾根を下り、小川谷上段歩道にぶつかりました。標高はおおよそ1185mです。

こちらは日原鍾乳洞方向。

こちらは日原鍾乳洞方向。 反対方向の四間小屋尾根を目指します。

反対方向の四間小屋尾根を目指します。

いきなり荒れています。できるだけ山にへばり付くように歩きます。

いきなり荒れています。できるだけ山にへばり付くように歩きます。

道中。

道中。

葉の間から赤いヘリコプターが見えました。飛び去ったと思ったらまた戻ってきたりしていました。小川谷林道終点の広場あたりの上でホバリングしているようです。

葉の間から赤いヘリコプターが見えました。飛び去ったと思ったらまた戻ってきたりしていました。小川谷林道終点の広場あたりの上でホバリングしているようです。

鳥居谷左俣出合(とりいだにひだりまたであい)という地点を通過します。

鳥居谷左俣出合(とりいだにひだりまたであい)という地点を通過します。

これは小川谷に流れ込む下流側。標高は1190mあたり。

これは小川谷に流れ込む下流側。標高は1190mあたり。

鳥居谷右俣出合と言いたいところですが、ここは四間小屋窪という名前のようです。通過します。

鳥居谷右俣出合と言いたいところですが、ここは四間小屋窪という名前のようです。通過します。

道中。

道中。

「25 | 26」の林班界標が立った尾根を乗り越します。

「25 | 26」の林班界標が立った尾根を乗り越します。

右下に下段歩道へ続くらしい道が伸びています。そのまま上段歩道を進みます。

右下に下段歩道へ続くらしい道が伸びています。そのまま上段歩道を進みます。

小屋跡というか小屋跡の跡みたいな場所を通過。

小屋跡というか小屋跡の跡みたいな場所を通過。

その先4、5分ほど歩いたところで上段歩道のちょっと下に並行する道がありました。どうしてこの道を進む気になったのか謎です。なんとなく、としか言いようがありません。

その先4、5分ほど歩いたところで上段歩道のちょっと下に並行する道がありました。どうしてこの道を進む気になったのか謎です。なんとなく、としか言いようがありません。

上段歩道のちょい下の道を歩き、尾根に出ました。四間小屋尾根? と思いましたが違いました。まだ先です。ほんのり不安になってきました。

上段歩道のちょい下の道を歩き、尾根に出ました。四間小屋尾根? と思いましたが違いました。まだ先です。ほんのり不安になってきました。

道はそこそこハッキリしたりあやふやになったり、テキトーにトラバースを続けます。

道はそこそこハッキリしたりあやふやになったり、テキトーにトラバースを続けます。

こんな道(?)になると、素直に上段歩道を歩いておけば良かった、と思ったりもします。

こんな道(?)になると、素直に上段歩道を歩いておけば良かった、と思ったりもします。

トラバースは止みません。

トラバースは止みません。

これも四間小屋尾根ではありません。

これも四間小屋尾根ではありません。

まだまだトラバースは止みません。

まだまだトラバースは止みません。

何度目か、素直に上段歩道を歩いておけば良かった、と思っています。

何度目か、素直に上段歩道を歩いておけば良かった、と思っています。

やっと四間小屋尾根です。

やっと四間小屋尾根です。

念のためスマホGPSで位置確認。ビシッと尾根に乗っています。

念のためスマホGPSで位置確認。ビシッと尾根に乗っています。

尾根の上方。てっぺんはウトウの頭。水を一口飲みます。

尾根の上方。てっぺんはウトウの頭。水を一口飲みます。

水をもう一口飲んで尾根を下ります。

水をもう一口飲んで尾根を下ります。

尾根を塞ぐ巨大な岩が出現。んっ? 四間小屋尾根にこんな岩あったっけ??

尾根を塞ぐ巨大な岩が出現。んっ? 四間小屋尾根にこんな岩あったっけ??

大岩の右側を回り込む踏み跡らしきものが伸びています。進みます。

大岩の右側を回り込む踏み跡らしきものが伸びています。進みます。

どーもヘン。『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版)をザックのポケットから引っ張り出して確認します。四間小屋尾根から小川谷下段歩道への道は尾根の途中から西寄りに進路を変え、くの字くの字が紫線で記載されています。やはりこの尾根は正規のルートではありませんでした。そのまま下るとどーなるのか興味あるところですが、等高線は詰んでいてデンジャラスな雰囲気が漂っています。尾根を越えトラーバースを続けて、くの字くの字の道を目指すことにしました。

どーもヘン。『奥多摩 登山詳細図(西編)』(吉備人出版)をザックのポケットから引っ張り出して確認します。四間小屋尾根から小川谷下段歩道への道は尾根の途中から西寄りに進路を変え、くの字くの字が紫線で記載されています。やはりこの尾根は正規のルートではありませんでした。そのまま下るとどーなるのか興味あるところですが、等高線は詰んでいてデンジャラスな雰囲気が漂っています。尾根を越えトラーバースを続けて、くの字くの字の道を目指すことにしました。 大岩の横を登り返します。

大岩の横を登り返します。

道らしきものはありません。テキトーにトラバースします。

道らしきものはありません。テキトーにトラバースします。

まだくの字くの字らしき道にぶつかりません。

まだくの字くの字らしき道にぶつかりません。

まだです。小川谷の音が大きく聞こえるようになりました。

まだです。小川谷の音が大きく聞こえるようになりました。

やっと道らしい道にぶつかりました。これがくの字くの字の道に違いありません。1090m圏です。

やっと道らしい道にぶつかりました。これがくの字くの字の道に違いありません。1090m圏です。

大きなくの字くの字で高度を下げていきます。

大きなくの字くの字で高度を下げていきます。テクテクと下ります。

時折、フッと道が消えますがまたフッと現れます。

時折、フッと道が消えますがまたフッと現れます。

小川谷下段歩道と合流します。長ーいくの字くの字の下りが終わりました。これにて四間小屋尾根はおしまいです。

小川谷下段歩道と合流します。長ーいくの字くの字の下りが終わりました。これにて四間小屋尾根はおしまいです。